2018 / Alberto Cano

さて、あなたはこれから一週間、何をして過ごすだろうか。

仕事があり、学びがあり、休みの日には遊びに出掛ける。あるいは一日中休んだり、休み無く働いたりしながら、それぞれの一週間を過ごすだろう。

あなたにとってはそれが日常で、今までも、これからも、きっと続いていく七日間なのだろう。そしてそれは「彼」にとっても変わらない。彼には彼の日常があり、彼の七日間がある。しかし彼のそれは、あなたとは少し違っている。

彼は荒野を進み、深い森へ分け入っていく。危険な野盗の襲撃を躱し、奇妙な行商に出会い、時には悪魔に付き纏われる。あなたにだって、もしかしたら、一生に一度くらいはそんな風変わりな日があるかもしれない。しかし彼にとっては、それが日常なのであり、避けるべくもない、当たり前の七日間なのだ。

これからそんな彼の日常にカメラを向ける。もちろん、常に危うい彼の道行きだ。私にも危険が及ぶ事があるかもしれない。しかしできるだけ近くから彼の生活に密着し、曇りの無いレンズでその姿を記録していくつもりだ。

一日目

荷物をまとめる彼の顔に一切の緩みは無い。小さな荷車と革袋に手際良く詰められていくのは、とても十分とは言えない食料と、小型の鍋、簡単な食器、何が入っているのか分からない小瓶がいくつかと、ロープ、それから見慣れない道具の一揃いだ。道具は槌や鏨に似ているが、それぞれ独特な装飾が施され、何やら魔術道具めいた印象も受ける。

彼は琥珀採りである。琥珀採りと聞いても余り馴染みが無いだろう。その言葉の通り、琥珀を採って売る事を生業にする者の事だ。彼が今木箱に詰めている奇妙な道具はその採掘のために用いる。

この地方では、森の奥で高品質の琥珀が産出される。深く潜れば潜るほど手付かずの地層が残っており、希少な原石が採れるという訳で、琥珀採りたちは皆万全の準備をして森の奥深くを目指すのである。

私は少し離れたところから彼の支度を撮影していた。同じように少し離れて、武装した三人の男が下卑た笑い声を上げている。首まで覆った鎖帷子に簡素な鉄兜、それに片手で持てるくらいの剣を携えた男たちは、兵士のようだが金で雇われた傭兵だろう。彼に訊ねてもただ護衛だとしか言わなかった。

それにしても、旅の護衛にしては重装備だ。これから戦争に行くと言っても不自然ではないように思える。一体どれ程の危険が待ち構えているのか、考えると身震いがする。何しろ人でない物が出るという話だ。この護衛たちも、私を守るつもりはさらさら無いだろう。

出発の気配が見え始めた。特に号令も無く、彼が立ち上がって荷車に手を掛ける。護衛たちも集まってくる。私もそれに倣った。

「最後にもう一度確認する。付いて来るのは勝手だが、何があっても俺たちはあんたを助けない。それから仕事の邪魔になるようであれば、どこであろうと置いていく」

彼は私を正面から見据えて言った。私が頷くと、彼は護衛に目配せをし、一行はいよいよ歩き出す。旅の一日目は、こうして始まった。

——

炎の向こう側に、彼が座っている。暗闇に赤く照らし出された顔は、道具を掴んだ手元に向けられたまま、対面に座る私を一瞥する事もない。静かな夜の底に、時々爆ぜる火の粉と、金属を磨く音だけが時を刻むように積もっていく。

「昼間に出会った男は、何者ですか」

私の声が聞こえていないのか、彼は押し黙ったまま手入れを続けている。もう一度言うべきか迷っていると、彼は視線を落としたまま短く答えた。

「あれは錬金術師だ」

錬金術師。事前の下調べで琥珀採りの仕事の輪郭くらいは頭に入れていたつもりだったが、こうして当事者から改めて聞くと、その言葉の非現実的な響きのせいで輪郭はかえってあやふやに変わり、理解の外に逃げて行ってしまう。

「金を渡していたように見えましたが、何かを受け取ったのですか?」

私はわざと無知を装って聞いてみる。彼はまたしばらく黙ってから、言った。

「さっき採った原石を覚えているか」

急に質問を返されて戸惑っていると、彼は顔を上げる事もなく続けた。

「掘り出した原石は、そのままでは売り物にならん。運ぶのにも重過ぎる」

彼は採掘道具を脇に置くと、木箱からいくつかの小瓶と、口のすぼんだガラス容器を取り出した。そして革袋から採ったばかりの琥珀の原石を取り出すと、ガラス容器に水と原石を入れ、小瓶の中身を振り入れた。

見る間に溶液は藤色に変わり、原石は細かい泡に包まれる。石の表面から次々に黒い切片が泡とともに浮き上がり、瞬く間に溶けていく。ものの数十秒だろうか、彼は容器の中身を石ごと地面に流すと、石に水を掛けてから取り上げた。

燃える夕焼けを切り取ったようなその色。熟れ過ぎてただ落ちるのを待つ果実の色。今にも消えそうな蝋燭の、最後の、最後の、光。

揺らめく炎を反射するそれは、私がこれまでに見たどんな宝石よりも美しく輝いて見えた。これが、私が初めて見る、秘術により精錬されたばかりの琥珀だった。

「ああいう男から、俺たちは必要な薬や道具を買ったり、時には技術を買う事もある。奴ら自身も薬の材料を集めたりでうろうろしてるからな、いつ出会えるかは、時の運だ」

彼はその輝く石を革袋に仕舞うと、濡れた容器を火に当てて乾かした。

「今日はついてたな。これでもっと稼げる」

ガラスを伝った一筋の雫が、火の中に落ちて小さな音を立てて消えた。

二日目

目を覚ますと、彼と護衛たちは皆起きていた。熟睡できた感じはしないが、疲労のせいか彼らの身支度の気配にも反応できず眠っていたようだ。もしこのまま寝過ごしてしまったら、彼らは私を起こすのだろうか。

空はぼんやりと赤らみ始めているが、まだ朝日は稜線に隠れたままである。私は袖口で雑に目を擦り立ち上がった。

昨日は長い一日だった。そしてこの長い一日が、この旅では最長で七日間続く。琥珀採りの旅は長くても七日間である。それは他のどの琥珀採りに聞いても同じだ。日数に理由があるのかと彼に訊ねた時は、ただ「昔からそうしているだけだ」と突っぱねられた。

錬金術や悪魔の存在が作り話ではなく事実として存在するこの世界では、我々からすれば同じように空想的とも言えるいくつかのジンクスらしき物が、ある種の信仰にも似た形で存在している。琥珀採りの旅が最長で七日間というのもその一つだ。

「七日」という日数の意味ははっきりとしない。この国の琥珀採りの歴史の中で七日という日数を決定付ける何らかの一大事があって、口伝を重ねる内にその内容が忘れられ、抜け殻だけがジンクスとして残ったのだろうか。あるいは我々に馴染みのある七曜式の暦が使われているか、それとも過去に存在していたのか。

考えても憶測の域を出ないが、長くても七日目で引き返さないといけないという観念は、即ち守れば良い事が起こる、破れば災いが降りかかるという願掛けであり、それが一種の信仰と言えるほどの強制力を持ってこの世界の人々を律しているのだ。

細くうねる川沿いをしばらく歩き、それから川を離れ緩やかな傾斜を下っていると、ようやく我々を追いかけるように朝日が顔を出し、行く先を照らし始めた。この辺りは木々も疎らで、森というよりは木立が点在しているだけの場所だが、それでも起伏のある地形にはところどころ断層が露出しており、彼は注意深く見回しながら歩いている。やがて道は大昔の川の跡のような地形に入り込んだ。

ふと、先頭を歩く護衛が立ち止まる。護衛は左手で後続を制し、右手を剣の柄に掛ける。私は目立たぬようにカメラの電源を入れ、小脇に隠すように構えた。

沈黙。時が止まったように、何物も微動だにしない。カメラを持つ手が強張り、嫌な汗が脇を伝う。

視界の端で何かが動いた。それも左右同時に。改めて見ると、道は両側が低い崖に挟まれた隘路を成しており、何者かが隠れて待ち伏せをするのにはこの上ない地形だ。

すぐにそれぞれの崖の上から、見るからに粗暴な出で立ちの男が一人ずつ姿を現した。手には短刀を握っている。……追い剥ぎだ。

護衛たちはすぐさま剣を抜き身構える。先頭に一人、残り二人は彼を両側から囲むように動く。

「持ってる琥珀を置いていくか、死ぬか選びな」

右手の追い剥ぎが崖の上から呼び掛ける。見たところ弓矢のような飛び道具は持っていない。相手は今のところ二人で、こちらは五人だ。もっとも私は戦力外だし、彼も武器らしい物は携えていない。

「おい、兄貴の言う事が聞こえねえのか」

左の男が言う。ご丁寧に二人の関係の説明付きだ。距離を詰めずに威嚇しているところを見ると、本当に二人しかいないのかもしれない。

彼は護衛に目配せをする。すぐに先頭の護衛からゆっくりと道なりに前進を始めた。

「動くんじゃねえ!」

右の兄貴が怒鳴る。しかし我々は進行を止めない。見ると少しずつ両側の崖は低くなっていくようで、しばらく進めば崖は消え、隘路はほとんど平地に変わっている。

彼の考えが読めてきた。このまま平地に出て、追い剥ぎたちを同じ地表に誘い出すつもりだ。それで相手の人数も知れるし、もし二人だけなら、装備も厚く人数でも勝るこちらに分があると考えているのだろう。

ところが相手も当然それに気付く。気付いたらどうするか。もしまだ姿を見せていない仲間がいれば開けた場所で囲んでくる恐れもあるが、この段階で姿を見せていないので、恐らく本当に二人だけなのだろう。二人ならばこの細い道で挟撃してくる可能性もある。しかし明らかに装備でも人数でも不利な立場でわざわざリスクを取るほど相手も愚かではないはずだ。

このままきっとどこかに消えるだろう、そう思った瞬間、

「止まれよクソがあ!」

左の男が崖を滑り降りて来た。続いて右の男も「馬鹿が!」と呻いて駆け降りてくる。戦闘が始まってしまう。当然、私を守る者はいない。

私は崖の下の岩陰に走った。滑り込んで振り返ると、こちらを追って来る様子は無い。乱戦になるかと思ったが、既にこの短い時間で野盗の一人は倒れている。兄貴と呼ばれた男が喚きながら護衛の一人に斬りかかる。護衛が躱すと、もう一人の護衛が横から脇腹を突く。そのまま兄貴も前のめりに倒れ込む。

死んだのか。一瞬の出来事だった。足がすくんで動けない。護衛の一人が倒れた野盗の体を漁っている。彼と残りの護衛は集まって何やら言い争っているように見える。いや、違う。争っているのではない。一人が獣のような唸り声を上げる。負傷したのだ。

私は動こうとするが、動けない。ついさっきまで、こちらが有利だとか、彼がどんな策略でいるとか、そんな呑気な状況分析をしていたが、つまるところ、現実感が無かったのだ。崖の上のごろつきが、まるで画面の向こうのフィクションであるかのように、他人事に見えていた。

これは現実である。私の手の届くすぐそこで、たった今、二人の人間が斬られ、刺され、死んだ。そして我々の仲間も傷を負い、苦しんでいる。もしかしたらそれは私だったかもしれない。風に飛ばされた布切れのようにくしゃくしゃになって倒れている二つの塊が、遠くない未来の私の姿でもあるのだ。

カメラは回り続けている。彼らは私に目もくれず再び歩き出す。物言わぬ布切れだけが残される。私は彼らに追い付く気力も無く、しかし見失う勇気も無く、ただ無理矢理足を動かすしかなかった。

三日目

くすんだ緑色の液体が、ガラスの中で粘っこい泡を噴き出している。容器の口から溢れた白煙を、彼はマントの裾で扇いだ。やがて液体は全て泡に変わり、その泡も弾けて消えると、容器の底に小さな琥珀の欠片が残った。

容器に入ったままのその透明な石を目の高さまで持ち上げた彼は、それを光に透かすように眺めた。一見すると他の琥珀と同じようだが、見る角度によって内部に青く反射する光が見える。海の底に映る陽の色のように、ゆらめき、色を変える。

琥珀という宝石は、その名を聞いて思い描くような飴色の物ばかりではない。薄く緑色がかった物や、血のように深い赤、それからこの琥珀のように光を反射して青く光る物など様々だ。珍しい色の琥珀は市場でも高値で取引され、この国では未開の森の奥に行くほど希少な琥珀が採れると言われている。青い琥珀は、黄色や橙色の物よりも価値が高い。

彼はその青い石を満足そうに眺めてから、革袋の中に仕舞った。旅の初日に出会った錬金術師から入手した新しい秘薬が、彼にその青い琥珀との出会いを与えたのだった。

青い琥珀は通常の琥珀の数倍の値で取引される。そして更に高い値が付くのが赤い琥珀だ。琥珀採りの彼でさえも、赤い琥珀を目にした事はこれまで数度しかないらしい。

「袋が泣いているねえ、苦しい、ああ苦しい」

突然、背後から聞き慣れぬ声がした。

……誰だ。護衛たちは昨日の戦闘で負傷した者の治療のため、連れ立って街へ帰ってしまった。残っているのは私と彼だけだ。彼は私の目の前で顔も上げずに道具の片付けを続けている。

「早く出したい、ああ出したい、お腹がいっぱいで、苦しい、苦しい」

振り返ると、獣の顔と人の顔が上下に並んでこちらを見ていた。ぎょっとして声も出せずにいると、彼が言った。

「どれだけ運べる」

「その袋の中身くらいなら、ひょい、ひょい」

よく見ると、狼のような獣の皮を被った老人である。皺だらけの顔を一層くちゃくちゃにして、不気味に笑っている。

「いくらだ」

彼が聞くと、獣の皮から異様に太い腕がぬっと出てきて、指を三本立てた。彼は腰に下げた小袋から金貨を三枚取り出すと、その熊のような毛むくじゃらの手に握らせた。老人はまた気味の悪い笑い声を立てて、毛皮の中から袋を一つ取り出し、彼に渡した。

「袋が泣いているねえ、嬉しい、ああ嬉しい」

老人が歩き去るのを見送ると、私は彼に聞いてみた。

「あれが旅人ですか」

彼は短く、そうだ、と答えた。

我々も琥珀を採るために旅をしている一種の旅人ではある。しかしこの国ではわざわざ「旅人」と呼ばれている特定の人々がいる。旅人たちは文字通り街から街へと常に旅をしながら、琥珀採りから琥珀を預かっては望みの街へと運ぶのだという。

「心配は無いんですか」

私は当然起こる疑問をぶつけてみる。

「奴らは運ぶのが仕事だ。裏切ればどうなるか。この国で生きる者は子供でも皆知っている」

信頼、ではないだろう。そのような甘い結び付きではない。各々が自らの役割を全うする事でのみ、命が明日へと繋がっていくのだ。それを違えた時、待つのは追放か、あるいは報復か。

しかし、それだけではない気がする。ここにも一種の目に見えぬ信仰のような力を垣間見る。明らかな形を与えられてはいないが、誰もが知らぬ内に従うほど大きな強制力を持った、人々の心の奥底に刻まれたルールのような力。もしかするとその存在は、私のような部外者からしか見えないのかもしれない。

皆が皆、そのルールの中で自らの役割を果たしながら生きている。それならば、私の役割とは何なのか。この記録がそうなのか。いや、それは私が生まれた世界での私の役割だ。では今私が存在しているこの世界で、私の収まるべき役割とは一体何なのだろうか。

「ああ、あんたの言う心配は、昨日のような事か」

彼の言葉に、ふと我に返る。私の言葉にその意図は無かったが、確かに昨日のような野盗に、旅人が襲われる事だってあるかもしれない。

まだ瞼の裏に焼き付いている。人形劇のように動く人々。一体の人形が、ネジが切れたように倒れる。そしてもう一体。そのまま、2度と起き上がる事はない。動かない体。動けない心。淡々と入り込む、乾いた生と死の感覚。

「旅人を襲う奴がいるか、そうだな、いるとしたら、丸く括った縄に自分の首を突っ込めない奴が、代わりに旅人を襲うかもしれんな」

随分回りくどい言いようだが、つまり、旅人は戦闘能力が並外れて高い、あるいはこの国のルールがその不届き者を許さない、という事だろうか。彼は「両方だ」と答えた。あのしわくちゃの老人がそれほどの手練れだと言うのか。私が不服そうに首を捻っていると、

「試しにあの丸太のような腕に抱かれてみるといい」

本気とも皮肉ともつかない顔で、彼はそう言った。

四日目

護衛たちが去ってから、私と彼は2人きりで旅を続けている。もはや我々を守る者もいない。幸い鬱蒼とした森に入り込んでいるので、野盗などから身を隠しながら進むのには都合が良い。

彼は時々足を止め、草を掻き分け岩肌を見極める。私にはよく分からないが、表面を削ったり、叩いたりしている。今日も既に小さな原石をいくつか採掘しているようだ。

それを街で売ってどれほどの金になるのだろうか。これが彼の生業であるとは言え、命懸けの旅である。はした金では割に合わない。かと言って我々が想像する宝石の対価ほども無いだろう。もしあるとすれば、とっくに一財産を築いていてもおかしくはないはずだ。

彼が何かを見つけた。駆け寄ってみると、白骨化した人間の死体である。傍には朽ちかけた革袋が落ちている。中身は空のようだ。彼は犬猫の死骸でも見るように、表情も変えずその場を立ち去る。

私の脳裏に、再び死んだ野盗の姿がよぎる。半開きの口。虚ろな目。それは鏡でも見るかのように、いつの間にか私の顔にすり替わる。私は荒野に打ち捨てられている。カメラは引いていく。何も無い黄土色の画面、その真ん中に、壁に潰れた虫のように黒い点となった私の死体。周りに見える物は何も無い。

私は急に込み上げる吐き気に胸を押さえたが、何も出てくる物は無かった。彼は既に草むらの向こうに消えつつある。私は水筒の水を一口飲み、慌てて後を追った。

——

今日は誰とも遭遇する事なく一日が過ぎた。焚き火の向こうでは彼が琥珀の精錬をしているところだ。

「もしまた野盗の類が現れたら、次はどうするつもりですか」

彼はガラス瓶を揺らしながら答える。

「渡す物を渡して見逃してもらうしかない。奴らも命まで取る事はない」

「渡さなかったらどうなります」

彼は作業の手を一瞬止めて、目だけで私を一瞥した。

「渡したくないのか? 渡す物も持っていないあんたが」

彼の言う通りである。私は何も持っていない。琥珀を採る技も、悪漢を打ち負かす腕力も、この国で生きる術を、何一つ持っていない。しかし私はこの世界の人間ではない。持っていないからと言って、何だというのだ。しかし、それでも、私は……。

「私は」

そう言いかけた瞬間、彼の目付きが変わる。私の言葉を制止するように、唇の前に指を一本立てる。彼はゆっくりと周囲を見回す。

何かが聞こえる。闇の中から、音楽のような、か細い旋律。どこかで聞いた事のある、懐かしい音。いや、音ではない。これは歌だ。

「セイレーンだ!」

彼は慌てて出していた道具を仕舞い出す。これほど狼狽える彼を見るのはこの旅で初めてだ。私が状況を飲み込めず呆けていると、

「荷物をまとめろ。そして絶対に手放すな」

そう言って彼は持てる限りの荷物を体に括り付け、荷車に手を掛けた。私は言われるがまま自分の鞄とカメラを握りしめ、電源を入れた。

歌は次第に音量を増す。どこで聞いた歌だったろう。彼はどこに行った? いや、そんな事はどうでもいい。まるで子供の頃に還ったような、穏やかな安らぎが満ちてくる。遊び疲れた夕暮れ時、家の窓から漏れる暖かい光。その光の中に揺れる、母親の記憶。幼き日、世界から守られていた小さな自分。奪う者はいない。痛めつける者はいない。ここには、私を脅かす物は何も無い。

私は永遠に引き伸ばされた思い出の中に落ちていく。深く、深く、終わる事のない黄昏の中へ。

五日目

緑色のカーテンが揺れている。風になびいて、幾重にも折り重なって、夢のようにはためいている。それがぼんやりと滲んで、陽光を反射する水面のように輝く。カーテンは遠く手の届かない記憶の彼方にあるようで、それでいて、目眩を覚えるほど間近で揺れているようにも見える……。

鈍い体の痛みで我に返る。目の焦点が定まらない。意識が朦朧としている。何かが視界で動いているが、カーテンではない。揺れているのは草である。頬に感じるのは地面の冷たさだ。そうか、私は倒れているのだ。

ゆっくり体を起こすと、冷え切った体が自らを温めるように身震いする。……カメラはどこだ。足下に転がっている。鞄もある。しかし、何かが足りない。頭の中に霞が掛かったように、思考がまとまらない。ここはどこだ。私はなぜここにいる。そうだ。

彼はどこだ。

辺りを見回すが、動く物はただ風に揺れる草木のみである。近くにも、遠くにも、人影はおろか、見覚えのある景色すら見つからない。ただ分かるのは、自分がこの断層の上から滑り落ちたという事だけだ。高さがそれほど無かった事が、ただ救いだったと言うしかない。もう少し高ければ無事では済まなかっただろう。足首と腰の辺りに鈍痛があるが、歩けないほどではない。とにかく、この崖の上に戻らなくては。

彼がいない。孤独と恐怖に囚われそうになるのを、無理矢理振りほどく。昨夜は、そう、最後に彼が何かを叫んで、それからの記憶が曖昧だ。心地良い歌が聞こえていた気がする。何かに操られて、私はずっと歩いてきたのか。一体どれほどの距離を歩いたのだろう。記憶がすっぽりと抜け落ちている。そして最後に、足を滑らせて落ちたのだ。

きっと彼も同じように操られ、どこかに辿り着いているはずだ。何よりもまず彼と合流しなければ。痛む足を引き摺るように歩いていると、断層の下の岩場に白い物を見つけた。

また死体だ。昨日見た物と同じように、残らず白骨化している。大きな岩の隙間に嵌まり込むように倒れている。この死体も、恐らく足を滑らせて、崖から転落したのだろう。私は斜面を見上げる。下が岩場だったのが、この者の不運だった。

近づいて見ると、岩の隙間に干涸びた革袋が引っ掛かっている。手を伸ばして取ると、重い。

中身を地面にぶちまける。転がり出た物を見て、私は言葉を失った。

それは、匂い立つほど生々しく、血で濡れたように艶かしく、薄暗い森の底で、まるでたった今産み落とされたばかりの命のように、赤く光る、琥珀だった。

私は何か触れてはならぬ物に触れるように、恐る恐るその琥珀を手に取ってみる。これがこの世の物だろうか。まるで地獄の鬼火を閉じ込めたように、怪しく内部から発光して見える。そしてこれこそが、この国で最も貴重で高価な宝石である。私は残らず鞄に詰め込んで、足早に立ち去った。

比較的傾斜の緩やかな場所を狙って、崖の上に出た。それでも見覚えのある風景は見つからない。どちらを探すべきか、方角の検討すら付かない。

思い立って、カメラの電源を入れる。しかし動かない。昨夜の転落で壊れてしまったか、いや、あるいは。私は鞄から予備のバッテリーを取り出す。これだけは十分に用意してきた。もしバッテリー切れなのであれば、充電が切れるまで、昨夜の失われた時間が撮影されているはずだ。

短い機械音の後に、カメラが起動する。ゆっくり、一度息をする。これで何も映っていなければ、もはや彼と合流するための足掛かりは無い。もう一度深く息を吸い、最後に撮った映像を再生する。

画面は薄暗い。焚き火の光源だけだ。それでも古いカメラにしてはよく撮れていると言うべきだろう。画面の端には彼の後ろ姿が映っている。荷車を牽いているが、覚束ない足取りで暗闇の中に踏み込んでいく彼の姿は、やはり平生のそれではない。私は彼の後を歩いている。しかし既に正気ではないだろう、どこまで彼を追って行くかは定かでない。

ふと、画面から彼が消える。巻き戻して見ると、彼が左手に進路を変えるのが映っている。彼は荷車を牽いているので、恐らく平坦な進みやすい道を辿ったのだろう。そこで私は彼とはぐれたのだ。彼が画面から消える直前の一コマを一時停止してみる。ほとんど暗くて見えないが、大きな木の横で曲がったようだ。かなりの巨木である。目印になるかもしれない。

それからすぐにカメラは光を捕らえられなくなり、真っ暗な映像が続いた。不可解だが、聞こえていたはずの歌は録音されていない。落ち葉を踏み締める私の足音と、荒い息遣いだけが、黒い画面から漏れてくる。

突然、画面から落雷のようなけたたましいノイズが鳴る。そして、ぱったりと、音が消える。スピーカーが壊れたように、何も聞こえない。恐らく今転落したのだ。再生時間を表すカウントは動いているので、カメラはこのままバッテリーが切れるまで回り続けたのだろう。念のため早回しで最後まで見てみたが、録画が止まるまで、暗闇が映っているばかりだった。

映像からは、彼が進路を変えた地点以外の情報を得る事はできなかった。ほとんどが暗闇ばかりで何も映っていなかったと言っていい。しかし、思いがけない収穫があった。映像の中にではない。映像の時間だ。

私は何となく、昨夜は得体の知れない力に操られて夜通し歩き回っていたように思い込んでいた。だが彼が画面から消えてから、私が転落するまで、実際は十分ほどしか経過していない。映像で見た彼の足取りからして、私も同様にふらつきながら歩いていたに違いない。それならば尚更、大した距離は進んでいないはずだ。

私は確信する。彼が進路を変えた巨木は、私の転落地点からそう遠くない場所にある。

私は崖に沿って転落地点まで戻った。上から見ると案外高い。ここから落ちたのかと思うとぞっとする。周囲を見渡すが、目印の巨木は見えない。

どちらに向かって探せばいいだろう。私がどちらから歩いて来たか、それが分かれば探す方向も定まるのだが。地面を調べてみたが、積もった落ち葉のせいで足跡も残っていない。

何か手掛かりは無いだろうか。私はどこからか歩いて来て、この崖で足を踏み外し、滑り落ちた。足首と腰にまだ鈍い痛みが残っている。それから左手の擦り傷。右手は無傷だ。この傷は、崖から落ちる時に付いた物だろう。私は左手で、斜面を擦りながら滑り落ちたのか。だとすれば、崖の反対に放り出されていた右手が無傷で済んでいるのも説明が付く。そうだ。私は崖を右手側にして歩いていたのだ。

余りにも心許ない推理だが、それでも今は何かを寄る辺にして動くしかない。時間が経てば経つほど、彼は遠くに行ってしまうだろう。私は崖を左に見ながら歩き出した。

注意深く見回しながら、昨夜の痕跡を探しつつ歩いたので、十分以上立った気がするが、とうとう見つけた。大人がしがみ付いても腕を回せそうにないほどの巨木。その横の苔むした地面に、僅かだが残った車輪の跡。彼はこの奥へ進んだのだ。

もし彼が一晩中歩いたのだとしたら、もはや私が追い付ける距離にはいないかもしれない。どこかで左右に折れたかもしれない。少しでも変則的な動きをしていたら、二度と進路が交わる事は無いだろう。しかしここを進むしかない。手頃な太さの木の枝を拾い上げ、杖代わりにしながら、私はどこまで続いているか分からない、彼の車輪の跡を追った。

期待も虚しく、すぐに頼るべき痕跡は消えてしまった。車輪の跡は積もった落ち葉の上に消えている。ここからは手探りで進むしかない。荷車を牽いている彼はきっと、なるべく平坦な地面を歩いただろう。覚束ない足取りであれば尚更だ。私は見えない彼の影を踏みながら、獲物を探す獣のように、ただ一心に足を踏み出していく。

どれだけ歩いただろうか。時々地面に轍のような痕跡を見つけたが、見間違いかもしれないし、彼の物である保証も無い。このまま彼を見つける事もなく、森から抜け出す事もなく、いつか倒れて私もまた骨になるのだろうか。足首が痛む。目的地も見えずここまで一気に歩いて来たが、そろそろ体力も限界かもしれない。水筒の水を一口飲み、一度休憩すべきか考えていると、どこからか聞こえてくる水音に気付いた。

近くに沢があるようだ。音のする方に近づいていくと、進路を遮るように流れている。無理をすれば渡れない事もなさそうだが、荷車を牽いた彼が渡ったとは考えにくい。

また見失ってしまった。ここまでかもしれない。彼を探すのを諦めて森の出口を探したとしても、果たして辿り着くだろうか。着いたとして、街に帰れるのか。未知の危険が渦巻くこの世界で、ただ1人取り残されて、私に何ができるのか。

沢の水で口を潤し、顔を洗って倒木に腰を掛けた。彼はどちらに進んだのだろう。上流か、下流か。そもそも、この場所を通ったのか。ただ方角だけを信じて盲目的に歩いて来たが、その方角さえも失ってしまった。琥珀を入れた鞄もやけに重く感じる。私は赤い琥珀を一つ取り出し、光に透かして眺めた。

相変わらず妖艶な光が石の中に揺らめいている。この光が闇夜の灯台のように、私の行く道を照らしてくれないものか。

「袋が泣いているねえ、熱い、ああ熱い」

突然の声に驚いて振り向くと、背後に男が立っていた。前に彼が琥珀を預けた、あの旅人である。

「跳ねる火の粉に、腹を焼かれて、熱い、熱い」

私の鞄の事を言っているのだろうか。鞄と、赤い琥珀を。私は少し考えてから言った。

「私の琥珀も運んでくれるんですか」

老人は皺ともつかぬ唇を弓のように曲げて笑顔を作った。

ここで老人に琥珀を預けるべきだろうか。そうすれば安全に街まで運んでくれる可能性が高い。しかしどの街まで? 私がやって来た街に運んだとして、そこに戻れる保証はあるのか。それにまだ、この老人を完全に信じる事もできない。

「やはりこれは結構です。それよりも、私と同行していた琥珀採りを見かけませんでしたか」

老人は笑ったまま、下流に向かって歩き出した。慌てて立ち上がり、縋るように後を追う。

少し下ったところに、簡素な板張りの橋が架けられていた。老人は黙々と橋を渡り歩いて行く。しばらくそのまま付いていくと、森の静寂を割るように、甲高い音が響いた。これは岩を叩く音だ。やがて大きな崖の下に、うずくまる人影が見えた。

「珍しい組み合わせだな」

こちらを振り返って、彼はそう言った。

六日目

再び、彼と共に森の奥へと進んでいる。昨日彼がいた場所は、大きな崖に古い地層が広範囲に露出していて、目ぼしい箇所を掘り終えるのに結局夜まで掛かってしまった。しかし彼があの場所で時間を取られていなければ、こうして私がまた彼と並んで歩く事も無かっただろう。

彼は歩きながら、ひと時も警戒を怠らない。護衛がいない事もあるだろうが、それだけが理由ではない。これもまたジンクスの類だが、この国の琥珀採りは、一度の旅で不運に三度魅入られると、旅を終えて退散すべきという信条を持っている。そして逃げ帰る時には、旅で得た物のほとんどを捨てて行かなければならない。

既に我々は二日目の野盗、四日目のセイレーンと、二度の不運に遭遇している。ただし野盗については一応撃退しているので、彼に言わせれば不運に魅入られてはおらず、不運に打ち勝ったのだと言う。つまり現在、まだ一度の不運にしか魅入られていない我々には、幾ばくかの余裕があると言っていい。それでも彼が警戒を緩める事はない。

もちろん、現時点で引き返してもいい。だが彼はもう少し進むつもりらしい。なぜなら、旅の六日目には必ず何か幸運が訪れる、それもまた琥珀採りたちのジンクスとして信じられているからだ。

幸運とは、例えば私が昨日見つけた赤い琥珀のような物だろうか。結局まだ彼には見せていない。独占したい訳ではない。ただ、この世界で何も持たぬ私が、唯一手に入れた拠り所のようなその石を、簡単にひけらかしていいものか、迷ったまま打ち明ける機会を逃してしまった。

だが果たして、事の次第を包み隠さず伝えたとして、彼はこの赤い琥珀を受け取るのだろうか。時に不合理とも言える数々のジンクスが人々を縛るこの国で、死者から奪った琥珀はその軛を免れるのか。

やはりまだ打ち明けるべきではない。ここで彼と衝突する事に何の意味もない。いや、やり合うまでもなく、ただ彼は私を捨てて行くだけだ。

彼は無言で歩き続ける。その後ろ姿の向こうに、何か動く物が見えた。私は彼に耳打ちする。

「今頃気付いたのか。朝からずっといる。蛇悪魔だ」

悪魔。その言葉に背筋を冷たい物が走る。人間でもなく、獣でもない、その圧倒的に不吉で、おぞましい呼び名。

緑色の体が森の中に溶け込んで見えるせいか、それとも私が余程ぼんやりしていたのか、今までまるで気が付かなかったが、何にせよ明らかに尋常でない姿をした生き物が、遠くの木の傍に立ってこちらを窺っている。立っていると言うよりも、巻き付いていると言った方が正しいかもしれない。体の一部を幹に巻き付け、小さな手足でしがみ付いている。残りの半身はほとんど草むらに隠れているようだが、よく見ると、くねらせた長い体があちこちに覗いている。

「奴は森の奥にいて、やって来た人間の琥珀の匂いを嗅ぎ取って、後を付けてくる。今は何もしないが、気に入られたらずっと着いてくるぞ。そして何故かは知らんが、次の旅で森に入ったところを狙って、やられる」

その顔は蛇というより、鰐に近い。深く切れ込んだ口からはずらりと並んだ牙が覗き、細かく枝分かれした長い舌がだらしなく垂れ下がっている。皮膚は蛇のように滑らかで光沢があり、大きな目だけがまるで人間のようにこちらを見つめている。

いくら今は襲ってこないと言っても、この旅中、始終遠くから見張られ続けるのだろうか。ただでさえ心労の絶えない旅路で、これ以上神経を擦り減らすのかと思うと、全く気が重い。護衛がいれば撃退も可能なのかと聞いてみたが、

「あの図体に太刀打ちできる人間がいると思うか」

と一蹴された。確かに姿も異常だが、その巨大さも規格外だ。密林に住む大蛇を数匹束ねた程の太さで、長さも桁違いである。それが徘徊しているのに気付かず歩いていた私は、余程上の空だったというしかない。私はなるべくその生き物を視界に入れないように歩いて行く。

「悪魔はあの蛇以外にもいるんですか」

「俺が知ってるのは、蛇悪魔と、赤い悪魔だ」

私が聞いた悪魔は、確か金持ちに取り憑くという話だった。

「金持ちというよりは、金を持ってる琥珀採りだ。貯め込んでると、赤い方に目を付けられる」

悪魔が金を奪って一体何に使うのか。ただ金持ちを食らう事を好むのか。それとも、金がもたらす欲望の多寡が、悪魔が集めるという人間の魂を変質させるのだろうか。

「旅が順調であれば、蛇に付き纏われる。金が貯まれば、赤い悪魔に狙われる。何かを得る時、どこかで何かが失われている。逆も同じだ」

私は考える。この価値観が、きっとこの国の人々の根底にあるのだ。数々のジンクスも、人の役割への過信も、全てが因果の網の中で、互いに干渉しあって存在している。きっと私がここにいる事も何かの結果であり、その網の交点の1つに私が立っているのだ。

ふと彼が立ち止まる。視線の先に、一匹の獣がこちらを向いて立っている。狼か。いや、もっと小さい。狐だ。ただし、夜空のように真っ黒な狐である。

対峙したまましばらくどちらも動かなかったが、先に静止を解いたのは狐だった。ゆっくりと近づいてくる。よく見ると、口に小さな革袋を咥えている。彼は膝を突き、その獣を迎えた。狐はじゃれるように彼の腕に顔を擦り付けた後、咥えていた袋を落とした。

中には、小ぶりだがひときわ目映く光る青い琥珀がいくつか入っていた。彼はその琥珀を陽光に透かして眺めた後、狐の頭を強く撫でた。役目を果たしたように、黒い獣はまた森の奥へと消えて行った。

「これが六日目の幸運ですか」

「この袋はまだ新しい。どこかで落としたか、あるいはさっきの狐が掠め取ったのか、無くした奴は不運だったな。だが俺は幸運だった。どこからか舞ってきた鳥の羽根が、微かな風で、俺の足下に落ちた。それだけの事だ」

彼は琥珀を仕舞うと、また歩き出した。

これもまた因果の顛末だ。どこかの不運が、どこかで幸運になる。私の赤い琥珀も、風に流れてやって来て、私の足下に落ちたのだ。これは私の幸運であり、私の財産だ。誰にも渡す訳にはいかない。

七日目

森でない景色を見るのは数日ぶりだ。振り返ると、森の出口で巨大な蛇の頭が火焔のような舌をちらつかせて我々を見送っている。できれば二度と会いたくないものだが、彼の話によると次の旅では森に入った途端に襲いかかってくるらしい。

旅は今日で終わりだ。どんなに長い旅でも、七日が過ぎれば引き返すのがこの国の習いだ。

進む先に見えているのは、蜃気楼のように揺らめく街の影である。最後まで森の奥へと進み続ける選択肢もあったが、彼はたまたま森の切れ目から見えた街を目指す事に決めた。

場所は遥かに離れているものの、見覚えのある風景である。荒れた大地。起伏のある地形。暑さで噴き出す汗とは別の物が、背筋を伝って流れる。嫌でも思い出される、乾いた死の一場面。今もあそこに転がったままだろうか。それとも、既に飢えた野犬の腹の中だろうか。

蜃気楼の街は、近付くと高い城壁に囲まれた城塞都市の趣だった。ただ城門は開け放たれ、もはや砦として機能している気配はない。

「今は戦争も無いからな」

彼はそう言って、躊躇も無く門をくぐった。

初めて訪れる街だというのに、彼の足は迷う事なく街の中心部に向かって行く。大抵の場合、そこに琥珀商の組合事務所があるらしい。新しい街では、まず組合に顔を出してその街での商売について情報収集するようだ。

果たしてすぐに事務所は見つかった。私のような珍奇な服装に見慣れぬ機材を持った人間を連れていると都合が悪いようで、私は外で待つ事になった。

街は独特な景観である。街の中心に城があるのではなく、街と城が一体化したように全体で一つの建造物に見える。石造の建物の上には赤と青に塗り分けられた屋根が乗り、いくつかある塔の先端には細い旗がはためいている。人は多く、活気がある。昨日までの孤独な旅路との落差に目眩がするようだ。

事務所から出てきた彼に、何か有益な情報は得られたかと聞いてみる。

「やはりこれだけ大きな街だと、商人の数も多い。何軒か回るぞ」

「街によって違うんですね」

「当然だ。商人が一人しかいないような小さな街もある。それに蓄えも違うからな。たくさん売ろうと思えば、それだけ需要のある街に行くしかない」

「ここであれば、赤い琥珀でも買い取ってもらえるんでしょうね」

言葉の意図を気に掛ける様子も無く、彼は素っ気ない相槌を打った。

数軒の商店を梯子して、彼は持っていた琥珀の全てを売却した。もっとも、私は常に軒先で時間を潰していた訳だったが。

彼はこの後、宿で一旦休むらしい。私は宿の場所だけ確認して、別行動を取る事にした。行く先は決まっている。

扉を開けると、片眼鏡に髭を整えた男がカウンターの中に座っている。私の外見が余程珍しいのか、黙ったままこちらを繁々と見つめていたが、やがて我に返ったように無言で着席を促した。

男の対面に座った私は鞄から赤い琥珀を一つ取り出す。途端に男の目付きが変わる。男はルーペでその赤い琥珀を念入りに観察してから、言った。

「他の店にはもう行ったかね」

ここが初めだと伝えると、男は店の奥から紐で縛られた金貨の束を持って来て琥珀の横に並べた。

「だいぶ色を付けてある。その代わり、もしまた見つけたら他には寄らずうちに来てくれ」

私が残りの赤い琥珀も全て取り出すと、男は目玉が転げ落ちるのではないかという顔をして、私と琥珀を交互に見つめた。

結局その店で全ての琥珀を換金した私は、金の音が鳴らないよう厳重に縛ってから、その金貨の束を鞄の底に詰め込んだ。

これが私の未来だ。この金がこれから必要になる。鞄の紐を握り締め、ただ一人見知らぬ街を歩く。だが今は彼を追わなければ。琥珀採りの彼を、私はまだ追いかけなればならない。

一日目

丸一日の休息と準備を挟んで、またすぐに次の旅が始まった。彼と私、それから前回の七日間の旅の成果を聞き付けて志願してきた護衛が一人。今回は既に蛇悪魔が待ち構えているので、彼にとっては不運な幕開けとなる。そのため長旅を想定していないのだろう、護衛も一人で足りるのかもしれない。

森に入ると、棘のような緊張感が全身を突き刺す。どこかであの蛇が見張っているのだ。彼も今度は荷車を牽いていない。長旅でなければそれほど荷物も増えないだろうし、何より蛇から逃れるためにも身軽である必要がある。

風が出てきたのか、急に木々がざわめき出す。この辺りは頭の方だけ葉の付いた背の高い木が密生する地域だ。その葉が、我々に迫るように突然さざめきを増す。まるで何かが乱暴に揺らしているかのように。

「来たぞ、上だ!」

緑色の長い影が、遥か頭上をうねりながら通過する。折れた枝と木の葉が雨のように降り注ぐ。

「走るぞ」

彼は突然向きを変え走り出す。荷車を牽かない彼は、凹凸のある森の地面を滑るように駆ける。これが琥珀採りの本領か。護衛が重そうな装備を鳴らしながら追いかける。私は悪魔の姿をカメラに収めつつ、懸命に付いて行く。もう二度とはぐれるのは御免だ。

やがて見覚えのある場所に出た。ここは前に私と彼が再開した大きな断層だ。蛇は近付いたり離れたりしながら、我々の上を旋回するように付いてくる。誰から襲うか、品定めでもしているのだろうか。彼はそのまま断層に開いた深い亀裂に身を滑り込ませる。体を横にして辛うじて通れるほどの幅だ。何とか追随していた私と護衛も同じように潜り込む。

中はひんやりとした空洞になっていた。それほど広くはない。しかし大人三人が身を隠すには十分だ。

「こんな場所を見付けていたんですね」

私が言うと、護衛も息を切らしながら続ける。

「でも入る所を奴に見られたんじゃないか」

彼は手振りで沈黙を促す。しばらく藪を掻き分けるような音がしていたが、やがて静かになった。護衛が自らの役割を思い出したのか穴の外を窺おうとするのを、彼が制止する。

鉛のような静寂、やけに空気が薄く感じる。外からは何も聞こえない。悪魔はどこかに行ってしまったのか。護衛は明らかに苛立ち始めている。永遠にも思える沈黙に、私も息が詰まる。

ふと、目の前の入り口が帷を下ろすように暗くなる。

その目は、驚くほど人に似ていた。ただしその眼球は、子供の頭ほどもある。亀裂から差し込む光の半分を遮って、今、巨大な悪魔の目がこちらを覗いている。人の目のようでいて、何の感情も映さない瞳。これほど恐ろしく、冷たい視線を、私は未だかつて浴びた事がない。さっきまで飛び出す寸前だった護衛も、石になったように動かない。

その時、彼だけは冷静だった。きっとそれは、私たちを守るためではなく、ただ無闇な行動の抑止に過ぎなかったのだろう。しかし私たちの前に立ちはだかった彼の後ろ姿は、私の目に、まるで子を守る親のように、勇敢さそのものとして映ったのだ。

巨大な目はやがて見えなくなった。再び藪を掻き回すような音が聞こえてきたが、それも次第に遠ざかって行った。

「行ったのか」

護衛が掠れた声で言う。

「もう大丈夫だろう。奴は余り辛抱強くない。所詮は蛇の類だ。知恵も巡らない。一度諦めたら、二度と戻ってくる事はない。本能のまま、次の獲物を探しに行く」

「これまで何度くらい出くわしているんですか」

「さあな。ただ奴を撒くのはそう難しい事じゃない。そうでなければ、俺は今頃ここにいないだろう?」

外に出ると、まだ昼前だという事を思い出させるように、強い日差しが梢を抜けて来る。そこら中に散らばった枝葉が、悪魔の猛烈さを物語る。何にせよ、これで初日から不運に一つ魅入られてしまった。許されるのはあと一度だけである。三度目は、この旅が終わる時だ。

二日目

長く伸びた断層沿いを歩いている。前の旅に比べ、進行は明らかに遅い。とは言えそれは意図した物のようにも見える。再び不運に魅入られれば、彼は間違いなくそこで引き返すだろう。琥珀採りの性分なのか、経験から来る物か、彼は少し慎重過ぎる所がある。

ともかく、街から付かず離れず近辺を探索する、きっとそれが今回の方針なのだ。

断層は人の背丈ほどの高さで、果てが見えないほど遠くまで続いている。時々彼は採掘を試みるが、目立った成果は上がっていない。

私も彼の真似をして、何かを見付けられないか目を凝らしてみる。すると岩の切れ目に何か赤く光る物が見えた。まさかと思い近付いて見たが、見間違いだったのか、光はどこかへ消えてしまった。そもそも彼が見落とすはずが無い。ただの願望が見せた幻だったのだろう。

少し歩くと、また、視界の隅に何かが明るく反射した。赤い光だ。よく見ると、植物の葉が一本だけ赤く染まっている。手に取って見ようとした途端に、その光は消える。なんの変哲もない緑色の葉だ。

何か妙だ。前を向くと、護衛の腰に下げられた短刀が赤く光っている。いや、よく見ると足元が赤い。地表を覆った苔が赤く発光している。彼が立ち止まる。何かがおかしい、そう言おうとした瞬間、血を溶かしたように、空が赤く染まる。空だけではない。まるで赤いフィルターを通したように、森全体が赤い光に包まれる。彼も、護衛も、私の体も、全てが赤く発光している。

彼は断層を見上げる。誰かがいる。赤い景色の中で、何者かがこちらを見下ろすように立っている。先の尖った頭巾。額の部分には大きな目が描かれている。両目は同じように大きく見開かれ、まるで三つ目のように見える。手には背よりも長い杖を持ち、四つ目の瞳が杖の先で目映く輝いている。

崖を見上げていた彼は、そこで私を振り返る。その目付きは、私を射通すように鋭い。

「あんた、まさか……」

彼の赤い目が何かを探るように上下する。状況が呑み込めない。何が起こっているのか。この赤い光は何だ。彼は何を言おうとしている。

ふと、光が消える。森の中は、何事も無かったように見飽きた景色を取り戻す。崖の上の男は、いつの間にか消えている。

「帰るぞ」

彼は突然踵を返し、やって来た道を引き返し始める。何がどうなっているのか、まるで掴めない。

「どうしたんです。今の赤い光は何なんです」

声を掛けるが、彼の背中からは何も返って来ない。護衛も狼狽しているようだが、彼の後を追って行く。

「どこへ行くんですか、本当に引き返すんですか!」

私の叫びも虚しく、彼は無言のまま遠ざかる。

一体どういう事だ。私も彼を追うべきなのか。しかし、まだ旅の二日目だ。街からもそれほど離れてはいない。もう少し探索を続けられるのではないか。

彼に従うか。それとも、私一人で旅を続けるか。必要な最低限の道具はある。食料もある。金も手に入れた。

ここで逃げてはいけない気がする。彼がなぜ引き返したのかは分からないが、私一人でも、何かできる事があるはずだ。この世界で私が立つべき場所を、どこかに見付けなければいけない。

私は彼と訣別する。もう二度と会う事は無い、そんな予感が胸を突く。しかし、足を止めてはいけない。私は一歩を踏み出す。時間という霞の向こうから、まだ見ぬいつかの私が、そっと手招きをする方へ。

三日目

目覚めてから、改めて孤独を実感する。彼と護衛はもう街に着いただろうか。

私は支度もそこそこに、すぐ出発する。とりあえず、昨日と同じように歩きやすい道を進んでみる。琥珀を掘る道具を持たないので、できるだけ情報収集に努める。地図を作らなければいけない。地層を探さなければいけない。身を守るための知恵も必要だ。やるべき事は次から次へと溢れてくるのに、どれも上手くいかない。何から手を付けたらいいだろう。分からないまま、ただ歩いている。

鞄の金貨もずしりと重い。肩紐が食い込んで、歩みを鈍くする。琥珀採りたちは、金をどうやって保管しているのだろうか。彼から学ぶべき事はまだ山程あった。いや、それはもう過ぎた事だ。これからは自分で掴み取っていかなければならない。水筒の水を一口飲み、また歩き出す。

あれは、何だろう。

視線の先に、獣のような影が見える。馬の後ろ姿だろうか。しかし、上から下まで鮮やかな赤色をしている。

近寄るべきか、避けるべきか。これは幸運か、不運か。決めかねていると、その獣がゆっくりと上体を起こし始めた。獣のような姿が、少しずつ形を変える。馬のように見えていたのは、下半身だ。持ち上がった上半身は、人のような形をしている。ただし、巨体だ。

それは、じっくりと、時間を掛けて、こちらを振り向く。一瞬地面が震えたかと思うと、遥か遠くにいたその影は、轟音と共に、私の目の前に着地する。

まさに、それこそが、私が悪魔という呼び名からイメージする全てだった。全身が煮え滾るような赤色、蛇のようにくねる長い尻尾、蹄のある両脚、尖った鉤爪、その顔は縮れた顎髭を蓄え、三日月のような口からは、鋭い牙が覗き、二股の舌が濡れた唇をのたうち回る。高い鷲鼻の上には、そう、まるで琥珀のような目玉が輝き、頭には湾曲した二本の角が聳り立つ。

これが、金を持った琥珀採りを襲うという、赤い悪魔だ。

動けない。心臓から指先まで、凍ったように動かない。呼吸が止まる。脳が思考を拒絶する。悪魔の顔が、ゆっくりと近付いてくる。長い舌が、鞭のように動く。

金か。金を差し出せば、これはどこかへ消えるのか。だが体が動かない。鞄を開ければ、金はすぐに取り出せる。いや、駄目だ、金は渡せない。これは私の物だ。この世界で手にした、ただ一つのよすがだ。何があっても、失う事はできない。

琥珀色の眼球に、黒点のような瞳孔が小刻みに輪郭を変えながら、私を見据える。どうやって殺されるのだろうか。鋸のような歯で噛み殺されるのか。水牛のような角に突き上げられるのか。それとも鋭利な鉤爪で、生きたまま心臓を抉られるのか。

動け。体よ、動け。だが、動かない。体内のどこかで回路が切れたように、ぴくりともしない。悪魔は鉤爪と蹄を鳴らして拍子を取り始めた。獲物を殺す前の死の舞踏か。早く、動け。だが体の動力は戻らない。

私はただ、喉の一点に神経を集中させる。そして、叫ぶ。

自分の物とは思えない咆哮が、森を震わす。悪魔がたじろいだ刹那、張り詰めていた糸が解け、私の体に生気が戻る。私は身を翻し駆け出す。もつれそうになりながらも、出せる限りの力で足を動かす。どこかに隠れなければ。彼が見付けたあの断層の亀裂。そこまで辿り着く事ができれば。だが、遠過ぎる。

地響きに似た足音が、背後から迫ってくる。どんなに逃げた所で、速度が違い過ぎる。それでも死に物狂いで走る。鞄が重い。今これを捨てれば、金を全て失えば、この悪魔の追撃は止むのか。

思えば私は、ただ記録のためにここへやって来たのだ。琥珀採りの生活を、それを取り巻く風変わりな世界を撮影し、映像記録として残すために。しかし彼の人生に肉薄し、時間を共有する内に、いつの間にか私自身が琥珀採りという人々に魅了され、搦め捕られ、ありもしない幻想に取り憑かれていた。

幻想。では今すぐこの鞄を捨てて行けばいい。だが、それがどうしてもできないのだ。私の中に生まれた灯火のような小さな光が、幻の輪郭を照らし出し、実体を与えようとしている。私はそれを捨てる事ができない。

再び大砲を撃ったような振動。引き裂かれる葉叢の音。直後、行く手を塞ぐ赤い壁。愉悦に笑う赤い顔。

これまでか。結局最後まで、何もかも半端なまま、人生の舵さえ取れずに終わってしまうのか。悪魔がおどけたようにステップを踏む。細い舌が踊り狂って、今にも絡まってしまいそうだ。

「悪魔よ、聞け!」

森に声が響き渡る。

「その金は、もはやその者の金ではない!」

悪魔の両脚の隙間から、数人の人影が見える。聞き慣れたその声が、随分懐かしい物に思える。

武装した男たちが私の所へ回り込んで、乱暴に鞄を剥ぎ取る。その中から、金貨を残らず掻き出し、集めていく。

「その金は琥珀商組合が回収した。既に所有権は移っている。さあ、悪魔よ、去るがいい。お前の求める魂はここには無い」

赤い顔に笑みを貼り付けたまま、悪魔は高く跳び上がり、木の幹を踏み台にしながら、余りにも呆気なく、森の奥へと跳ねて消えた。

呆然と立ちすくむ私に、彼は一言だけ「帰るぞ」と告げ、同行の者たちを連れ立って歩き出す。何が起こっているのか、訳の分からぬまま追い掛ける。

いつまでも言葉がまとまらず口籠もっていると、彼がようやく口を開いた。

「昨日見た崖の上の男、あれは預言者と呼ばれている。旅する者の元に現れ、一日先の未来を見せる。赤く染まった世界は、赤い悪魔の象徴だ。正直、あんたが大金を持っているというのも、半信半疑だったよ。しかし街に帰ったら、何やら組合が騒がしくしている。覚えてるだろう、あんたが琥珀を売った男だ」

当然、覚えている。あの商人に琥珀を売って、私は金を手にしたのだ。

「私の金をどうするつもりです」

「まあ、話を最後まで聞け。この国で琥珀を売り買いするためには、組合の許可証がいる。それに取引は全て組合に報告する義務がある。あの男はそのどちらにも叛いた。裏で売り捌こうとしていた所を、お縄だ。売りに来た人間の事もはっきり覚えてたよ。その妙な服装に救われたな。それで、たまたま知己だった俺に捜索の白羽の矢が立った訳だ。まあ、あの男は自業自得だ。とは言え捕まる訳じゃない。罰金と、違法取引の取り消しだ」

取り消し。それなら、私の琥珀は返って来るのか。

「残念だが、琥珀の所持にも許可証がいる。琥珀商か、琥珀採りか、そういう仕事の人間にしか許可は降りない」

「振り出しに戻った訳ですね」

「何が振り出しか知らんが、あんた次第だな。一応今のところ没収ではなく、組合の一時預かりだ。期限はあるが、それまでにあんたが許可証を取れば、所有権はあんたに移る」

この世界は、どこまでも私を捕らえて離さないつもりだ。これでまた、この世界に居続ける理由ができてしまった。幻想が、また少し輪郭を濃くする。

「街に戻ったら、まずは組合に報告だ。そしたら、あんたは自由だ。どこへ行くなり、好きにしたらいい」

「もう少し、あなたの仕事を見ていても構いませんか」

彼はしばし考えるように間を置いてから、言った。

「そうだな、今後は授業料でも貰うとするか」

私は軽くなった鞄を持ち上げる。

「授業料も何も、飯代も、今夜の宿代も、元から持っていた金も全て、さっき取られてしまいましたよ」

彼は背を向けたまま、

「そりゃ、悪かったな」

そう言って、笑うように肩を震わせた。

——

これが、私が撮影した琥珀採りの記録である。

今この映像を見ているあなたは、これから一週間、またあなたの日常を送るだろう。琥珀採りたちは、七日間の旅の成功を願いながら、また森の深くへと旅をする。

あなたもいつか、どこかで、琥珀という石を見る事があるだろう。その時は、遠い異国でその美しい石を集めて旅をする琥珀採りの事を思い出してみるといい。もしかしたら、あなたが手に取った琥珀は、この国のある琥珀採りが、命からがら掘り出した物かもしれない。

彼が呼んでいる。また次の旅が始まるようだ。そろそろこの記録も終わりにしよう。しばらくは、再びカメラを回すつもりはない。

これは一つの、旅の終わりである。そしてまた、一つの旅の始まりでもある。私という一人のカメラマンが、一つの旅を終え、また新たな旅に出る。

もしあなたもその気があれば、是非こちらに来てみるといい。その時は、私がこの世界を案内しよう。ただし、仕事の邪魔をするようであれば、どこであっても置いていくから、それだけは覚悟しておくように。

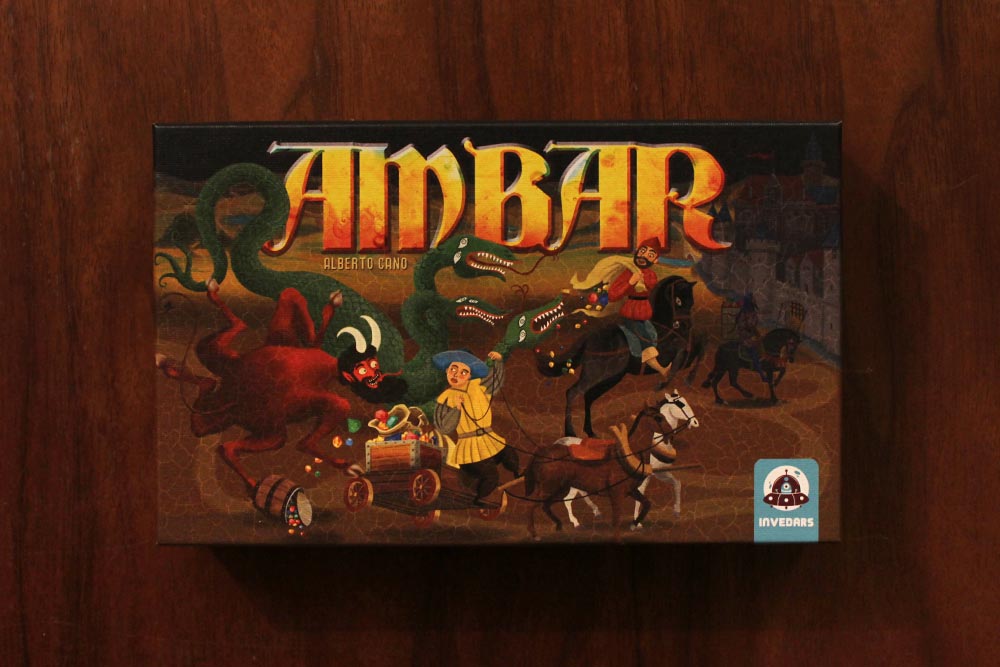

- タイトル

- AMBAR

- デザイナー

- Alberto Cano

- アートワーク

- Roman Kucharski

- パブリッシャー

- Invedars

- 発売年代

- 2010年代

- プレイ人数

- 4人まで

- プレイ時間

- 1時間くらい

- 対象年齢

- 小学校中学年から

- メカニクス

- バースト